GENEALOGIE L'ELEU

HISTOIRE

DE

LA FAMILLE L’ELEU

Origines de la famille

Origine onomastique

Jusqu'au XIIème siècle,

nos ancêtres étaient appelés par leur prénom

ou leur diminutif, suivi de fils ou fille de ... comme c'est encore le cas

dans certains pays du Moyen-Orient. A partir des XII et XIIIème siècle,

la forte augmentation de la démographie obligea à résoudre

des problèmes d'homonymie : on rajouta alors un surnom ou un diminutif

ou une provenance ou encore un métier, qui se fixa au cours des siècles

et devint le nom de famille héréditaire vers le XIVème.

Les anglo-saxons se le rappellent puisqu'ils désignent le nom de

famille par le mot surname.

Il faut encore remarquer qu'autrefois, on ne s'attachait pas à l'orthographe

des noms qui n'a été figée qu'à la fin du XIXème

siècle avec l'institution du Livret de famille : cela explique que,

parfois dans un même texte, on trouve plusieurs orthographes pour

désigner un même personnage.

Comme nous le verrons plus loin, le nom complet L’Eleu de La Simone n’apparait qu’en début de XIXè. Pour retrouver nos ancêtres avant la Révolution, il faut faire des recherches sur le nom de L’Eleu. Ces recherches s’appuient sur la généalogie familiale réalisée par Xavier de Buttet.

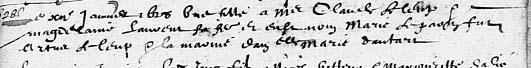

Le nom de notre premier ancêtre connu a été relevé dans les archives de la paroisse Saint-Rémy-au-Parvis de Laon, dans l'acte de naissance, le 12 janvier 1628, de Marie, fille de «Claude Leleup et Magdelaine Laurent sa femme… le parrain fut Artus Le leup… ». En voici la copie :

Cette orthographe a été

utilisée à la naissance des cinq premiers enfants de Claude.

Celui-ci change ensuite de paroisse et le nouveau scribe utilise Leleu.

Le nom s’écrit ensuite, suivant la fantaisie du scribe, Leleu

ou Le Leu (ainsi dans l'Armorial d'Hozier de 1691). L’auteur d’une

fameuse histoire de Laon est notre grand-oncle resté sous le nom

de chanoine Le Leu décédé en 1726.

L’écriture L'Eleu apparaît une fois à la naissance

d’André en 1691, puis définitivement à partir

de 1738, à la naissance d'André Joseph, fils de Simon.

La première écriture connue est donc le leup. Le leup ou le

leu veut dire le loup en langue picarde. Le nom doit venir du surnom donné

à l'un de nos ancêtres. Son écriture a évolué

jusqu'au XVIIIème lorsque Simon, avocat, gouverneur échevin

(c'est-à-dire élu par les bourgeois de Laon) a adopté

l'écriture « l'Eleu » plus conforme à son statut

social. Cette écriture a été définitivement

adoptée jusqu'à nos jours.

Origine géographique

Dans des formes orthographiquement approchées,

on trouve à maintes reprises le nom dans l'histoire de la Picardie.

Xavier de Buttet écrit dans la première page de sa généalogie:

Une ancienne tradition fait descendre la famille l'Eleu des Seigneurs

de Sons en Thiérache , Canton de Marle, à environ 20 kilomètres

au nord de Laon. Nous trouvons en effet Guillaume l'Eleu seigneur de Sons

qui vivait vers 1350 et mourut en 1384. Son fils Jean l'Eleu, seigneur de

Sons, mentionné par Caumartin, nobiliaire de Champagne , mourut en

1425 après avoir fondé, par son testament, une messe en l'église

de St-Quentin. Il est mentionné dans les manuscrits de Claude l'Eleu,

Seigneur de la Bretonne, Vicaire-Général de Mgr l’Evêque,

dont les écrits ont une grande valeur historique. Y figure également

son fils Jean II seigneur de Sons en 1425.

On trouve encore dans les écrits de Claude l'Eleu la mention de Jean

l'Eleu, de St-Quentin, homme fort entendu dans la profession des armes "

qui prit part en 1354 au siège du château de Roucy, en qualité

de commandant des troupes envoyées par les villes de Laon et Reims

sous la direction de Gaucher de Châtillon, de Georges l'Eleu, chanoine

de Cambrai en 1500. Est cité encore Pierre l'Eleu, prévôt

de la cathédrale de Cambrai en 1512

Une ancienne tradition regarde aussi comme de la famille l'Eleu trois frères

de ce nom, commandant des Corps de troupes au service de la Ligue, mentionnés

dans un manuscrit de Moreau, qui a toujours été conservé

par l'aîné de la famille depuis la mort de M.l'Eleu de Servenay

qui en a été possesseur, d'après Dom Lelong, Bibliothèque

de l'histoire de France.

L'apostrophe n'étant apparue que vers 1550, il est probable que l'écriture

du nom dans le texte original a été transformée en

l'Eleu par Xavier de Buttet par soucis d'homogénéité.

On peut le supposer à la lecture d’un article trouvé

dans l'annuaire du conseil héraldique de France, volume Al 1 de 1888

au sujet d'une Marie Catherine Lesleu de Poix qui s'était comportée

en héroïne au siège de Péronne de 1536:

A propos de Lesleu, c'est très certainement une forme erronée

de Le Leu. La forme initiale du mot élu était esleu, puis

on a écrit eleu. L'apostrophe n'étant pas encore en usage,

il pouvait signifier aussi bien le Leu que l'Eleu. Le scribe de 1537, admettant

cette dernière signification, aura écrit le nom sous la forme

archaïque Lesleu. Le Leu était, en effet, celui d'une bonne

famille péronnaise, de ces vieilles bourgeoisies qui vivaient noblement

et portaient volontiers les armes, à l'égal des gentilshommes.

Très ancienne en Picardie, elle avait provigné en Artois,

en Beauvoisis et dans Ille-de-France, avec des fortunes diverses. Baudry

le Leu est nommé, vers 1315, dans le cartulaire de l'abbaye de Thenzilles.

En 1339, Baudouin le Leu, écuyer, de la vicomté de Paris,

est au service du Roi comme chef de compagnie. Le 20 octobre 1376, Gérard

de Dainville, évêque de Cambrai, dénombre ce qu'il tient

du Roi dans la châtellerie de Péronne Item, Jehans le Leu,

ung fief qui contient 7 quartiers de terre qui furent le bon Jehans, seans

au terroir de Hammel. » . En 1380, Guieffrin le Leu est receveur des

aides à Senlis, probablement le même que Geffroy le Leu, en

1385 grenetier du grenier royal de Beauvais. Le 26 mai 1383 « C'est

le denombrement de le cousterie de Péronne que obtient a present

Me Macé Freron, secrétaire du Roy et de mors d'Anjou. A Barluex,

ung fief appartenant à Jehan le Leu dAvesnes, seans au terroir dAvesnes,

contenant deux journées de terre. » En 1387, Louis le Leu est

écuyer dans la compagnie de Robert du Trenquis, et Barthélemy

Leleu, arbalétrier du Roi. En 1388, Baudin le Leu est un des écuyers

commandés par J. de Couppes. Le 7 octobre 1390, dénombrant

au Roi son fief de La Fontaine, J. de Moyencourt, écuyer, mentionne

« les hommaiges du dit fief. Le Leu du Hamel en tient ung fief contenant

trois quartiers de terre. En 1409, Baudot le Leu est bourgeois de Pierrepont.

En 1410, Jean le Leu, écuyer fait montre de sa compagnie de 8 écuyers

et 10 archers.

En conclusion, depuis au moins le XIVème siècle,

la famille est connue sous le nom de Le Leu ou Le Leup (orthographe utilisée

par Artus, notre premier ancêtre certain), appellation picarde du

loup. Sa province d’origine est la Picardie où il semble que

deux branches ou deux familles Le Leu se soient différenciées,

l'une à Péronne, l'autre à Laon, la nôtre. Comme

dit au paragraphe précèdent, c'était une famille faisant

partie de ces vieilles bourgeoisies qui vivaient noblement et portaient

volontiers les armes, à l'égal des gentilshommes.

L’écriture L’Eleu faisant apparaître la notion

d’élu n’a été définitivement adoptée

qu’à partir du XVIIIème siècle.

Ajout de noms de fief

Au fil des siècles, les l'Éleu ont

ajouté à leur nom (en général de façon

momentanée) celui de fiefs dont ils ont hérité ou dont

ils se sont rendus acquéreurs, partagés ensuite entre les

descendants ou vendus par ceux-ci.

Chronologiquement, on voit apparaître les noms de fiefs suivants :

- Lasnier : apparu avec Claude l'Éleu

vers 1650, dont on n'a aucune indication mais qui devait être proche

de Laon.

- Presles : aujourd'hui Presles et Thierny, du

district de Bruyères. Bruyères était autrefois chef-lieu

d'un doyenné rural de l'archidiaconé de Laon. En 1790, il

devint chef-lieu d'un canton du district de Laon. Presles possédait

un chef-lieu de prévôté pour l'exercice de la justice

foncière. Presles semble avoir été longtemps un lieu

de villégiature de la branche aînée depuis 1668 (naissance

d'Élisabeth Anne). Au XXème siècle André l’Eleu

y a acheté une propriété qui a été vendue

en 2010 par ses derniers descendants, Marie de Guillebon (sa petite-fille)

et ses enfants.

- La Bretonne : petit fief de la commune de Chaourse,

vassal de la châtellenie de Pierrepont. Ce fief est apparu avec André

l'Éleu mort en 1691 et a disparu avec Simon Charles mort en 1795.

- Servenay : hameau de la commune d'Aray Sainte

Restitue, canton d'Oulchy le Château situé entre Laon et Château-Thierry.

Ce fief n'apparaît que sur deux générations de 1700

à 1787.

- La Mothe : il existe de nombreux fiefs appelés

la Motte, anciennement écrit la Mothe. Ce fief n'est cité

que pour Simon l'Éleu vers 1770 et ne peut être situé.

- La Ville aux bois : il s'agit de la «

Petite-Ville-aux-Bois », près de Montcornet. Ce village s'appelle

maintenant La Ville-aux-Bois-les-Dizy. Le fief a été transmis

à la famille par Marie Charlotte Jongleur. Le nom de l'Éleu

de la Ville aux Bois disparaît en 1850.

- Lislet : se trouve aussi près de Montcornet.

- Le Bocage : ne figure pas dans le dictionnaire consulté.

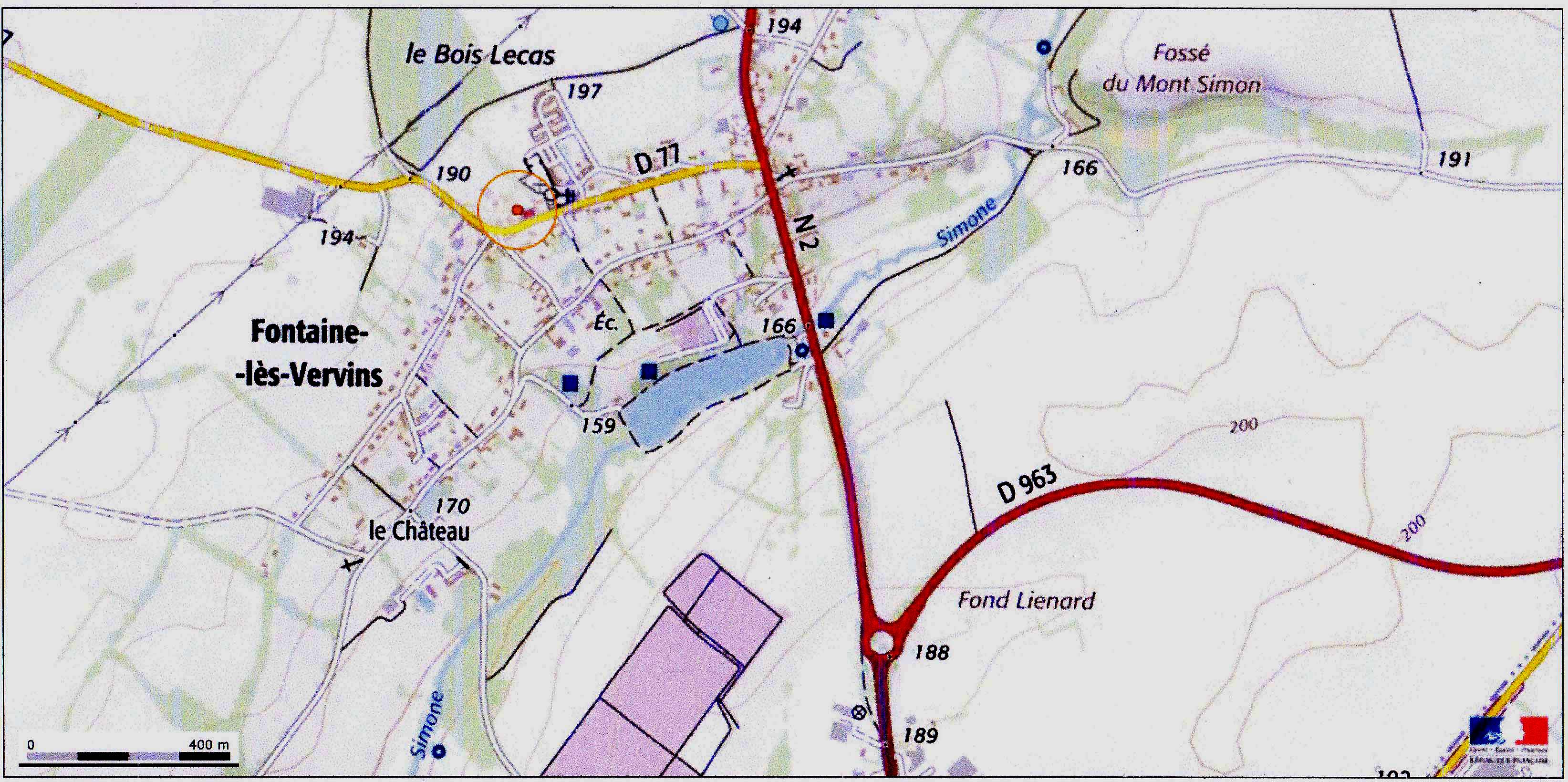

- La Simone : ce fief n'apparaît pas non

plus dans le dictionnaire consulté. Il a été transmis

à la famille par Marie Charlotte Jongleur, épouse de Simon

l'Eleu en 1737. Elle le tenait elle-même par héritage de sa

mère née Brucelles. Au nord de Vervins dans l’Aisne,

à 42 km au N.E. de Laon, il existe une petite rivière la Simone

qui prend sa source au pied du mont Simon, traverse Fontaine-lès-Vervins

et conflue vers le Chertemps. La longueur de son cours est de 4,5 km. Le

fief la Simone pourrait bien avoir un rapport avec des terres bordant ce

cours d’eau.

- Le nom de la Simone a été rajouté

à celui de l’Eleu lorsqu’André Simon a été

nommé Chevalier de l’Empire : ce nom est officialisé

dans la lettre patente du 13 août 1811.

NB La Thiérache est une région naturelle qui regroupe des régions de France et de Belgique où l'on retrouve des traits paysagers et architecturaux similaires : présence du bocage, de l'herbage, terrains vallonnés, habitat dispersé, maisons traditionnelles construites en pierres ou en briques avec des insertions en pierre et munies d'une toiture en ardoise. Située au nord-est du département de l'Aisne, elle déborde sur les départements du Nord, des Ardennes, et des provinces belges du Hainaut et de Namur. Elle correspond globalement aux contreforts Ouest du massif ardennais.