GENEALOGIE QUINAT

XVIème siècle

Les Quinat sont artisans et protestants

Les noms suivis de chiffres font l'objet d'une note consultable par clic gauche

Au

seizième siècle, on dispose de six nouvelles reconnaissances

et de trois recensements qui nous permettent de suivre l’évolution

sociale de la famille.

En 1509, Mermet(4.1) fils

de feu Jean (Jean III) Quinat prend la suite de son père sur les mêmes

fiefs. Mermet est né pendant le règne de Louis XI. Au moment

de cette reconnaissance, Louis XII règne depuis 1498, ses campagnes

en Italie donnent un essor prodigieux à tous les domaines artistiques.

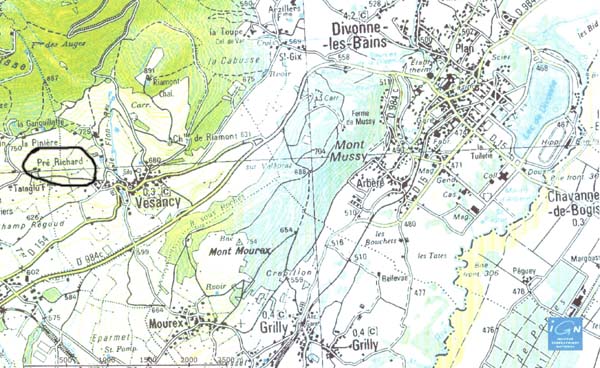

Il fait une dernière reconnaissance en 1529 et meurt peu de temps après car son fils François(5.1) lui succède avant 1532. Il signe cette année-là un additif de reconnaissance augmentant son fief de sept poses au lieu-dit " pré Richard ", lieu-dit dont le nom a subsisté jusqu'à nos jours.

Ce milieu de siècle voit, petit à petit, les Quinat commencer à émerger de la misère des paysans qui les entourent. En 1550, ils auront les biens les plus importants de la commune ainsi que nous le verrons ci-après.

Les

Quinat convertis de force au protestantisme

: Pendant la vie de François les contextes politique et religieux

du pays de Gex ont été bouleversés : objet de luttes

destructrices entre Genève et la Savoie dès le début

de la Réforme de Luther, il est tombé, en 1536, sous la

coupe des Bernois alliés de François Ier. Ceux-ci ont obligé

leurs nouveaux sujets à se convertir aux idées de Calvin.

Les paroisses, les chapelles et les églises mais aussi les couvents,

les prieurés et les abbayes furent sécularisés, leurs

droits et leurs biens confisqués par le pouvoir bernois qui les

exploita en direct ou les céda en baux perpétuels. Le 13

mai 1537, le synode de Lausanne organisa les pays conquis. Le bailliage

de Gex forma une classe de treize paroisses desservies par quatorze ministres

et un diacre. Un consistoire fut créé à Gex puis

à partir de 1555, un dans chaque paroisse.

Si la lutte entre Bernois et Savoie fut extrêmement violente pour

les Gessois, incendies et pillages s’étant multipliés

(la mort prématurée de François entre 1532 et 1535

n’y est probablement pas étrangère), il semble que

la conversion à la religion réformée se fit de manière

plus douce et qu’elle fut docilement acceptée.

Consentants ou pas, les Quinat sont donc devenus protestants et des documents

ultérieurs nous montrent qu’ils l’ont été,

pour notre lignée, jusqu’en 1685.

Evaluation des biens détenus en 1550: Le duc de Savoie

s’était fortement endetté auprès des banquiers

Bâlois et avait hypothéqué une partie de ses possessions.

Berne dut se désengager de la dette et leva, en 1550, un impôt

extraordinaire sur l’ensemble des foyers nouvellement soumis. Il

a été consigné par écrit dans un registre

passionnant, dit « de la taille bernoise » dont un exemplaire

est aujourd’hui conservé aux archives de Dijon. « La

taille bernoise » était une forme d’impôt empruntée

aux villes rhénanes, donnant lieu à un prélèvement

de 1% de la fortune nette de chaque foyer fiscal (le foaige). Le registre

constitue un recensement des habitants et de leurs biens, en les classant

par niveaux sociaux.

Dans les pages de Vesancy, on trouve trois frères, Loys(6.1),

Claude(6.2) et Jean(6.3) Quynact (voir

la photo et la traduction du texte). Nous apprendrons

plus tard dans une reconnaissance de 1559 (dans laquelle on apprend l'existence

d'un quatrième frère, Pierre(6.4)),

qu'ils sont bien les petit-fils de Mermet et les fils de feu François

lequel a donc du décéder avant 1550. Il y a une différence très

importante entre la déclaration de la surface des terres possédées

(24 poses +10 seytines, soit environ 12 hectares)), et celle des fiefs

reconnus (9 poses) dans les « reconnaissances » qui nous sont

parvenues. Ces reconnaissances ne suffisent donc pas à estimer

les biens des particuliers. Il se peut que d’autres reconnaissances

aient été signées au profit d’autres seigneurs

locaux. Ainsi, cinquante ans plus tard, on en a retrouvé qui ont

été faites au profit du prieuré de Divonne, un moment

dépendant de l’abbaye de Saint Claude. Certaines terres pouvaient

aussi être en « alleux », c'est-à-dire affranchies

de tout droit seigneurial et donc non relevées dans les reconnaissances.

Il est intéressant de comparer ces déclarations aux résultats

du dépouillement de la taille relevée à Divonne,

bourg déjà beaucoup plus important que Vesancy, par l’historien

Raymond Grosgurin. Sur environ 200 foyers, seuls 11 déclarent plus

de 1000 florins. Quant aux exploitations les plus importantes, elles étaient

en réalité bien moyennes : 8 étaient comprises entre

10 et 15 hectares, et 2 seulement dépassaient 15. On n’a

pas de peine à imaginer cette société de petits tenanciers,

cultivant directement leurs terres avec l’aide de la seule main-d’œuvre

familiale.

Il est à noter aussi la faible valeur (11 ff à Mermet Tollon)

de l’emprunt contracté par nos ancêtres en comparaison

des autres foyers en général beaucoup plus endettés.

Les Quinat deviennent artisans: entre 1559, date de l'établissement de la reconnaissance des quatre frères et, quelques années plus tard lors de l'écriture du terrier dans lequel il a été consigné, on note une évolution sociale importante puisque Louis sûrement mais peut-être aussi ses frères, sont qualifiés d'honnêtes l'année de l'écriture du terrier alors qu'ils n'avaient aucun avant-nom lors de l'établissement de la reconnaissance elle-même. Cet avant-nom de "honnête " qualifiait alors les artisans. Il est probable que Louis, en prenant le statut d'artisan n'en n'a pas pour autant abandonné celui de paysan car les deux métiers étaient en général menés de pair à cette époque. Quel était l'artisanat pratiqué par Louis ? On a des éléments de réponse un siècle plus tard, lorsque l'on commence à citer les professions dans les actes d'état-civil, et que l'on trouvera parmi ses descendants des maîtres " horlogeurs " et des maîtres "lapidaires " (métier consistant à tailler et polir les pierres précieuses).

Placés

sur une artère économique majeure de l’Occident européen

faisant communiquer le duché de Bourgogne et Genève, ils

profitent de tous les courants économiques et politiques de l’époque,

ce qui explique le choix de métiers d’artisanat très

« pointus » que sont l’horlogerie et la taille des pierres

précieuses.

La profession d’horloger avait commencé à se développer

à partir du XIV ème siècle, en particulier dans la

région de Lyon, et a été réglementée

en 1544 par François 1er.

L’horloger du XVIème siècle se devait d’exercer

son apprentissage pendant 7 ans chez un maître horloger, puis il

perfectionnait ses connaissances comme compagnon chez d’autres maîtres.

L’histoire de l’horlogerie en pays de Gex ne commence à

être bien connue qu’à partir du XVIIIème siècle

et notre ancêtre était donc un précurseur. On sait

que ce sont les français qui lancèrent cet art en Suisse.

Après les persécutions religieuses succédant à

l'Edit de Châteaubriant (1551) et de Compiègne, et particulièrement

après la nuit de la Saint-Barthélemy (24/25 août 1572),

de nombreux horlogers huguenots durent fuir à Genève : Louis

Quinat a du bénéficier du savoir-faire de ces coreligionnaires

qui passaient par le pays de Gex.

La

taille des pierres précieuses était liée à

l'industrie horlogère. Dans le mouvement des montres, les horlogers

utilisaient en effet des rubis percés d'un trou en tant que contre-pivots.

Pour mettre leur éclat en valeur, ces pierres furent aussi taillées

et polies par des artisans qui furent ensuite nombreux au XVIII ème

siècle à Divonne. Ils travaillaient à domicile sur

des établis rudimentaires, en tournant leur meule d'une main pendant

qu'ils façonnaient leur gemme de l'autre. L'industrie lapidaire

se développa par la suite sur les plateaux du Haut-Jura, dans la

région de Septmoncel et de Saint-Claude. C'est de là qu'elle

revint à la fin du XIX ème siécle, grâce à

Eugène Goudard issu d’une famille lapidaire très connue

de Divonne, (alliée aux Quinat) et qui avait fondé une diamanterie

à Paris. Au début de la IIIe République, il racheta

les installations d’un ancien moulin à Divonne, qu'il transforma

en diamanterie dont les bâtiments étaient ceux de l'actuel

casino.

D’autre part, on sait que la Réforme a principalement pénétré

les milieux d’artisans, de petits marchands et, en général,

des forces vives du pays ( la révocation de l’édit

de Nantes a entraîné une catastrophe économique en

France avec le départ de l’élite du pays vers l’étranger).

Calvin a favorisé la création artistique « d’autant

que l’art de peindre et de tailler sont dons de Dieu ». Il

estimait que le travail était saint à condition qu’il

soit pratiqué, non pour la recherche du plaisir, mais pour lui-même

et le bien qu’on peut en tirer : « or et argent sont de bonnes

créatures qu’on peut appliquer à bon usage ».

Les industries de l'art, notamment du tissage de la soie, de l'orfèvrerie,

de l'horlogerie, de la joaillerie, comptaient ainsi de nombreux artisans

appartenant à l'Église réformée

Nouvelles évaluations de biens. La terre de Gex fut restituée à la Savoie en 1567. Aussitôt, Emmanuel Philibert, le duc de Savoie, suivant l'exemple des Bernois, a de nouveau dénombré ses sujets dans le but d'établir de nouvelles taxations qu'il a appelé des " dénombrements du don gratuit " en 1568 et 1576 (don gratuit, nom humoristique pour un impôt sur la fortune; nos dirigeants actuels n'ont pas fait preuve de plus d'imagination pour taxer leurs concitoyens). Trois recensements successifs (Berne et Savoie) font apparaître une grande dégradation des conditions économiques, sanitaires (peste noire) et sociales, devenue aiguë au cours des années 1560. On verra que Jean en a subi les conséquences. Les Gessiens sont classés en trois catégories : " Nobles, Solvables, Miserables et feuz etaings ". Les nobles étaient exemptés d'impôts ; les solvables étaient ceux dont les biens étaient supérieurs à 300 florins : en conséquence, ils étaient taxés de 10 florins. Les frères Quinat fils de François sont dénombrés à Vesancy dans ces deux documents, l'aîné, Louis, ayant comme " procureur " assisté le rédacteur, ce qui confirme sa position sociale reconnue par ses concitoyens. En 1568, les quatre frères sont désignés comme solvables et semblent encore résider sous le même toit car recensés sous un feu unique. En 1576, les frères se sont partagés leur héritage et sont recensés sous trois feux différents: - parmi les solvables, " Loys et Claude quinat frères indivis " et " Pierre quinat " , - parmi les misérables, " jean quinat n'a rien du tout et est chargé d'enfants ". Nous les retrouvons également plus tard : Louis et Claude d'une part, Pierre de l'autre vivent de terres pour lesquelles ils signent des reconnaissances en 1581 et 1584. Leurs biens vont augmenter régulièrement et on peut en observer de nombreuses mutations entre leurs enfants à Vesancy. En revanche, nous ne disposons plus d'information sur Jean ni sur Pierre (aucun acte de propriété, seule source de documentation utilisable, ne nous est parvenu à leur sujet).

Contexte

politique et guerre de religion: Lorsque les Bernois se sont

retirés au profit du duc de Savoie, ils ont laissé en place

une religion réformée bien implantée.

A la fin du siècle, Gex et Genève se sont unis contre le

catholique duc de Savoie avec l’appui du roi de France Henri III

qui avait besoin d’eux pour lui permettre de garder ouverte la route

des cantons suisses où il pouvait s’approvisionner en troupes

fraîches ( en 1588 il disposait 4 000 Suisses en armes autour du

Louvre et de l’île de la Cité pour faire face à

la Ligue du Duc de Guise). Le duc de Savoie et la république de

Genève se sont disputés le pays pendant vingt ans, pillant

chacun à leur tour les malheureux Gessiens.

Dans l'année 1590, les troupes genevoises sont restées maîtresses

du bailliage de Gex réduit à l’état de ruines,

en particulier le château et la ville de Divonne. Genève

va administrer le pays au nom du roi de France mais conserver la religion

réformée comme religion d’Etat.

Dans cette fin du XVIème, le pays était dans un état

vraiment pitoyable. On a assisté à un grand nombre de départs,

essentiellement vers le pays de Vaud, l’Alsace et l’Allemagne.

Ainsi, dans deux petits villages au nord de Lausanne, en plein canton

de Vaud, on trouve un Claude Quinat, maître pelletier , qui marie

une fille en 1583, et un Pierre qui a un fils en 1596. Le nom semble ensuite

s’éteindre en Suisse.

Il est aussi possible que la branche Quinat du Limousin dont on trouve

les premières traces à Eymoutiers en 1602, soit issue des

migrations de cette époque. Un document trouvé aux archives

de Limoges concerne un certain Louys Quinand; il fait mention, en marge,

de « copie faite à ladite L .Quinat, fille dudit Louys Quinat

». Sachant les fantaisies des écritures à cette époque,

ce Louis pourrait être le même que celui de Vesancy né

vers 1530 dont on perd la trace en pays de Gex à partir de 1581.

Il est le premier Quinat connu de cette branche du Limousin qui possède

encore aujourd’hui de nombreux représentants.

La

paix religieuse fut consacrée par l’Edit de Nantes en 1598

signé par Henry IV, lequel, en 1601 a annexé le pays de

Gex à la France, le rattachant à la province de Bourgogne,

et promettant de conserver les Gessiens dans « la liberté

de leur conscience et exercice de la religion ».

On doit constater que l’annexion par Henri IV a ramené une

stabilité politique qu’elle avait perdue pendant tout le

XVI ème siècle.